Trivialkultur: „Mein Job? Verhindern, dass du springst!“

Was ist Trivialkultur? Unser Autor macht sich Gedanken über das Triviale – und über eine längst vergessene Soap.

Dieser Artikel erscheint außerdem in gekürzter Form auch als Beitrag zur Debatte Wer bestimmt, was trivial ist? beim tell – Magazin für Literatur und Zeitgenossenschaft.

I

2005 startete YouTube. 2006 sah ich die Clips einer US-Seifenoper, damals seit 50 Jahren im Programm: As the World Turns. Noch heute klinge ich, sobald ich Englisch spreche, wie die exaltierten, theatralen, selbstironischen New Yorker Darsteller – nie perfekt textsicher. Aber spiel- und improvisationsfreudig; und immer etwas lauter als nötig. Larger than life.

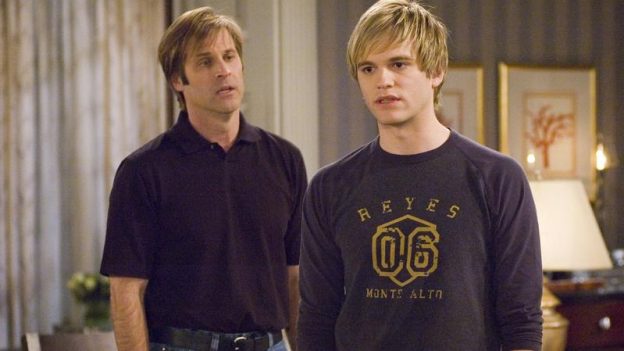

US-Seifenopern werden von Konzernen wie Procter & Gamble produziert – für eine oft gestrige, konservative weibliche Zielgruppe. Dennoch hatte 2006 eine erste wichtige Hauptfigur der Serie ein Coming-Out: Luke Snyder, ein verwöhnter Fünfzehn- oder Sechzehnjähriger mit einfallslos gestreiften Pullis, einfallslosen blonden Strähnchen und einer recht einfallslos erzählten „Ich bin verliebt, in meinen besten Freund“-Geschichte.

Vier Jahre lang öffnete ich immer neue YouTube-Clips mit allen aktuellen Luke-Szenen der täglichen einstündigen Serie. Ein Grund war Lukes Familie – und die charismatischen Darsteller: Lukes Ziehvater Holden ist so selbstlos, duldsam, tolerant, wie ich es selbst als Vater gern wäre. Doch immer wieder zeigt die Serie, wie schnell solche Duldsamkeit alle anderen, unbeherrschteren Menschen provoziert. Holden ist ein (zu) lieber Kerl, oft (unfreiwillig) auf einem viel zu hohen Ross. Ein Mann, dem viel missglückt – weil er das Richtige tut statt das Listigste, Geschickteste.

Lukes Mutter Lily erinnert mich an meine eigene Mutter. Ein Bauch- statt Kopfmensch, der für seine vier Kinder alles opfern würde – doch sich dabei zu oft als Hauptfigur in fremden Storylines begreift. Großmutter Lucinda, steinreich, brutal pragmatisch, mit trockenem Humor, sprüht wie Onkel Dagobert, Ayn Rand und Margaret Atwood. Und Luke selbst übernahm von all diesen Verwandten nur die beklopptesten, schillerndsten Defizite: melodramatisch wie Lily, empört wie Holden, distanzlos wie Lucinda.

As the World turns ist keine klug erzählte oder sorgfältig inszenierte Serie. Doch die Figuren erreichten mich, und müsste ich detaillierter erklären, warum – ich würde sofort sehr viel über meine eigene Familie erzählen. Auf Websites las ich lange, bizarre Vorgeschichten aller Beteiligten: Lukes Vater ist ein reicher Malteser namens Damien Grimaldi. Lily und Holden dachten in den 80er Jahren, sie seien Onkel und Nichte. Auf YouTube konnte ich bequem 30, 40 Jahre alte Storylines und Lieblingsfiguren verfolgen (Henry, Rose!). Nach 54 Jahren, 2010, wurde die Serie eingestellt. Doch ich könnte tagelang weiterschreiben, über diese riesige, triviale, wacklige Erzählwelt.

Nur eines gelingt mir nicht: Ich finde nicht EINE einzige präsentable Szene, an der ich Menschen beweisen kann, dass die Figuren Tiefe hatten, und ihre Darsteller Talent. Ich sah nie einen einzigen halbwegs vorzeigbaren Clip auf YouTube, keinen Moment aus 54 Jahren, in der die Stärken, die ich in As the World Turns zu sehen glaube, die vielen offensichtlichen Schwächen vergessen machen, aufwiegen, kurz in den Schatten stellen: Jeder, dem ich die Luke, Holden, Lily vorstellen will, sieht Ramsch, Laientheater, US-Fließbandware.

Deshalb bleibt diese Soap in meinem kulturellen Leben eine Fußnote, ein schneller Witz. „Du klingst auf Englisch seltsam.“ – „Ich habe das Frei-Sprechen beim Soap-Kucken gelernt.“ – „Bei welcher Soap?“ – „Egal. Niemand schreibt oder redet noch über sie.“

II

Bill Cosby hielt 2004, am 50. Jahrestag der Aufhebung der Rassentrennung an US-Schulen, eine kontroverse Rede: Wenn Schwarze respektiert werden wollen, mahnte er, müsse sich jedes schwarze Kind erst einmal respektabel kleiden, auf Slang verzichten, sein Bestes geben. Solche „Respectability Politics“ fragen nicht, wie eine Mehrheitsgesellschaft Diskriminierungen verhindern oder Benachteiligung ausgleichen kann – sondern fordern von den Diskriminierten und Benachteiligten: „Passt euch an. Bietet keine Angriffsflächen. Schluss mit dem Selbstmitleid!“ Wer einen Fehler oder schlechten Eindruck macht, verliert nach Cosbys Logik das Recht, über mangelndes Entgegenkommen zu klagen. Wer den Konsens stört, wird als störend ausgegrenzt. Die Machtlosen müssen die Mächtigen beeindrucken und überzeugen.

Als Journalist spreche ich vor allem zu diesen Mächtigen, Gebildeten. Zum Konsens und zum Mehrheitsgesellschaft. Ich schreibe Texte für Feuilletons – über Hoch- und Popkultur, Triviales und literarische Avantgarde: Ich bin Kritiker. Und damit Gatekeeper, Kurator, Schützenhelfer. Ich bin Ratgeber und Empfehler, Mahner und Warner, Vorkoster und Scout; ich suche Kultur und bringe sie ins Gespräch: Weil sie gelungen ist. Oder auf interessante Art und Weise verpfuscht, problematisch, einen genauen Blick und neue Fragen wert.

Bei Hochkultur sehe ich mich als Vermittler: Wer las im letzten Jahr nur zwei, drei Rezensionen? Wem waren schon damals die Schullektüren zuviel? Wem ist das Arthouse-Kino fremd, „schwere“ Bücher ein Gräuel? Kann ich Begeisterung wecken für anspruchsvolle Texte, komplexe Geschichten? Kann ich überanstrengten, enttäuschten, skeptischen Kaum-noch-Lesern zeigen: „Das hier ist anstrengend, ja. Aber es ist deine Anstrengung wert!“

Mein Job ist, Angebote zu machen, Diskussionen zu eröffnen, Orientierung zu bieten. Ich schreibe gern für Menschen, die Bücher lieben, an Kultur „glauben“ und vom Feuilleton Fragen und Anregungen erwarten. Doch ich schreibe lieber noch für Menschen, die nicht mehr sicher sind, ob Bücher sich für sie lohnen. Die von Kultur gelangweilt sind, und sich vom Feuilleton und Experten wie mir nichts (mehr) erhoffen. Dann ist mein Job: Am Ausgang stehen und Leuten einen letzten Grund geben, zu bleiben. Oder: Am Dachfirst balancieren – und verhindern, dass du springst.

Privat, persönlich bin ich selbst schon oft gesprungen oder gegangen: Ich sehe keine deutschsprachigen Filme – weil mich zu viele enttäuschten. Ich höre keine Hörspiele. Klassische Fantasy und Märchen öden mich an. Ich nehme mir keine Zeit für Videospiele. Jazz ist mir fremd, und obwohl ich US-Jugendbücher liebe, könnte ich bei jedem, das „in verse“ geschrieben ist, als Prosa-Langgedicht, vor Langeweile und Überdruss schreien. Vor ein paar Jahren hätten auch Comedy-Serien einen Platz in dieser Auflistung gehabt: Ich dachte, ich sei mit dieser Erzählform, diesem Genre, fertig. Bis kluge Journalist*innen mir in klugen, leidenschaftlichen Texten immer wieder nahe legten, Serien wie Community eine Chance zu geben. So ähnlich warte ich auf ein eigenartiges Videospiel, einen deutschen Film oder ein Märchen, das mich überrascht. Ich weiß: Empfehler, Gatekeeper, Vorkoster werden mir helfen, auf solche Highlights und Ausnahmen zu stoßen.

Welche Rolle aber spielt Triviales, Unterhaltung in meinem beruflichen Selbstbild: die Unterscheidung zwischen Hoch- und Massenkultur? Schreibe ich anders über As the World turns als über Nabokov? Bisher bemühten sich drei Debatten-Texte auf tell.de, den Unterschied zwischen E- und U-Kultur zu benennen – und zu rechtfertigen, wo dieser Unterschied ins Gewicht fällt, sobald wir, als Kulturjournalisten, über Kultur schreiben und urteilen.

„Wer versucht, Trivialität zu benennen, sieht sich Vorwürfen ausgesetzt“, schreibt Herwig Finkeldey auf Facebook: „Zum Beispiel dem Vorwurf, elitär zu sein. Jeder sollte allerdings wissen, in welcher Tradition er sich mit diesem Vorwurf begibt. Auch der ‚überspitzte, jüdische Intellektualismus‘ (Goebbels) galt als ‚elitär‘.“

Sieglinde Geisel schreibt: „Es gibt eine Political Correctness des ästhetischen Urteils: Wer die Literaturnobelpreis-Vergabe an Dylan anzweifelt, gilt als elitär, denn er oder sie behauptet damit letztlich, Pop sei keine Kunst.“

Geisel und Finkeldey fragen, was geschieht, sobald sie eine Grenze ziehen; offen sagen: „Das hier ist trivial“, vielleicht auch folgend: „Das hier ist misslungen“ oder: „Das hier misslingt, weil es trivial ist“ oder gleich: „Das hier gelingt, aber nur als Trivialkultur. Als Hochkultur gelingt es nicht.“ Weil viele elitenkritische Menschen schon die Kategorie „trivial“ als unfaire Schublade verstehen, und weil Unterhaltung, Popkultur besonders online oft sehr leidenschaftliche Verteidiger mobilisiert („Meine Netflix-Lieblingsserie ist wie Dickens und Proust!“), fühle ich mich als Kritiker oft in eine unbequem elitäre Rolle abgedrängt:

Unterhaltungs-Fans führen mir auf Facebook ihre Lieblingsspiele, -Serien, -Blockbuster vor und hoffen, dass ich Absolution erteile: „Ja. Das ist echte Kultur. Das wird meinen Ansprüchen gerecht.“ Als müsste ich stempeln: „Prädikat: wertvoll. Trotz trivialem Rahmen/Format.“ Ein Mächtiger, der entscheidet, was von „dort unten“ hoch darf, zu uns in Feuilleton.

III

Tatsächlich ist es umgekehrt. Denn nicht ich stemple. Sondern ihr: Ihr Skeptiker, die ich vom Gehen, vom Springen abhalten will. Ihr steht vor jedem Stück Hoch- oder U-Kultur und trefft eine Entscheidung. Manchmal schaut ihr vor dieser Entscheidung kurz auf mich, lest meine Texte:

Will ich euch davon abhalten, ein Stück Hochkultur zu ignorieren oder zu verwerfen, habe ich einen kleinen Vorteil. Euer Vertrauen darin, dass Hochkultur, E-Literatur, „echte“ Kunst nicht dauernd niedrige Absichten verfolgt: Es geht um Anspruch, Authentizität, Experimente, l’art pour l’art; die Künstlerinnen und Künstler sind vor allem sich selbst verpflichtet, ihrem Können und ihren Idealen – nicht dem Markt, dem schnellen Geld, Unterhaltung und Massengeschmack. Andererseits habe ich einen (kleineren) Nachteil. Den Verdacht, solche Werke seien sperrig, langweilig, schwer zu erschließen und elitär.

Will ich euch davon abhalten, ein Stück U-Kultur zu ignorieren oder zu verwerfen, habe ich einen deutlichen Nachteil. Eure Angst, dass U-Kultur, Trivial-Literatur, Pop, Massenunterhaltung vor allem niedrige Absichten verfolgt: Es geht um Zielgruppen, schnelles Geld, den Massengeschmack; Experimente, Anspruch, Ideale haben dort kaum Platz oder sind den Macherinnen und Machern von Anfang an egal. Andererseits habe ich einen (minimalen) Vorteil. Eure Hoffnung, solche Werke seien süffig, mitreißend, zugänglich und produziert, um Menschen zu begeistern.

Ein etwas langweiliger, erwartbarer Teil meines Jobs: Hochkultur entdecken, und zu fragen „Greifen die gängigen Vorurteile? Ist das sperrig, langweilig, schwer zu erschließen und elitär? Und falls ja: Ist es trotzdem viel Mühe und einen genauen Blick wert?“

Der spannendere Teil meines Jobs aber: Nach Popkultur zu sieben. Zu fragen: „Werden die gängigen Vorurteile widerlegt? Sind hier Experimente, Anspruch, Ideale? Überwiegt das Triviale? Und selbst wenn es überwiegt: Ist das hier trotzdem eure Zeit wert?“

Ich glaube, As the World turns ist eure Zeit nicht wert – obwohl kulturwissenschaftlich eine Menge funkelt, lockt: 54 Jahre Erzählstrukturen, Gender-Konstrukte, Bürgerlichkeit, Rollenbilder, Klassenfragen, TV-Ästhetik, persönliche Identitifikationsflächen und Hinter-den-Kulissen-Drama.

Ich glaube, auch die deutsche Seifenoper Verbotene Liebe ist eure Zeit nicht wert – und auch aus dieser Soap finde ich keinen einzigen Clip, der so gut gespielt, geschrieben, inszeniert ist, dass er euch überzeugen könnte, mehr zu sehen. Trotzdem gab ich ein 800-Seiten-Buch zu Verbotene Liebe heraus: über 20 Jahre Erzählstrukturen, Gender-Konstrukte, Bürgerlichkeit, Rollenbilder, Klassenfragen, TV-Ästhethik, persönliche Identifikationsflächen und Hinter-den-Kulissen-Drama. Nur, weil etwas nicht gut und gelungen genug ist, um zweifellos als „gut und gelungen“ zu gelten, ist es natürlich nicht trotzdem genaue Blicke, Texte wert.

Ich kann keinen Handlungsstrang aus Verbotene Liebe oder As the World turns empfehlen, guten Gewissens: Eure Zeit, Geduld, Anstrengung, Überwindung sind diese Serien nicht wert. In meiner Arbeit als Kritiker greifen hier Bill Cosbys (zu viel Schuld aufs Opfer schiebende) „Respectability Politics“:

Jede Seifenoper, jeden Batman-Comic, jedes Jugendbuch und jeden Manga, jeden Science-Fiction- oder Horror-Roman „betrete“ ich mit dem Verdacht: Hier geht es um Zielgruppen, schnelles Geld, den Massengeschmack. Experimente, Anspruch, Ideale haben kaum Platz. Das Triviale muss mir jedes Mal beweisen, dass es erst mich, dann euch/viele überzeugen kann. Ist der Beweis erbracht, stehe ich an der Schwelle und rufe „Kommt rein!“, oder „Bleibt noch!,“ oder „Springt nicht ab!“ Doch die Beweislast liegt erstmal unten, beim Trivialen.

Braucht es genaue, trennscharfe Unterscheidungen zwischen E und U, Kunst und Unterhaltung? Ich glaube, die Frage nach den kommerziellen Absichten und den wirtschaftlichen Produktionsbedingungen eines Werks lohnt immer: Gibt es dieses Stück Kultur vor allem, um damit Geld zu verdienen? Oder will es außerhalb der Logik von Märkten und Zielgruppen stehen? Hatte der Künstler, die Künstlerin alle Freiheiten, oder gab es enge Beschränkungen? Wurden diese Beschränkungen akzeptiert – oder ist das Werk in entscheidenden Aspekten mehr, besser, tiefer, komplexer, als es sein müsste?

Von Kulturjournalisten erwarte ich einen genauen, kritischen, aber respektvollen Blick – auch auf weitgehend missglückte Trivialkultur wie As the World Turns. Ich freue mich auch über besonders persönliche, subjektive Texte zu Holden, Lily, Luke, Lucinda. Und ich erwarte, dass Kritikerinnen und Kritiker Alarm schlagen und „Bleib noch!“, „Spring nicht!“ rufen, sobald ein Videospiel, ein Batman-Comic, ein Horror-Roman entscheidend besser ist, mehr will, das Genre transzendiert und/oder für mehr Leute sehenswert wird als nur für Fans, die erwartbare Zielgruppe.

Als Fan von Superman und Wonder Woman, Verbotene Liebe und As the World turns fühle ich mich oft wie Bill Cosby: strafend, patzig, von-oben-herab. Ich will die meiste Zeit tadeln: „Wonder Woman? Wenn du dich anders anziehen würdest, hätte das Feuilleton mehr Respekt vor dir!“, „Superman: Biete keine Angriffsflächen! Du musst die Mächtigen beeindrucken und überzeugen.“

„Die Mächtigen“ aber, das sind hier nicht die Feuilletons. Sondern ihr – Leserinnen und Leser, geizig mit eurer Zeit, skeptisch bei Hochkultur, skeptisch bei Trivialem. Meine Mission: Verhindern, dass ihr geht – und etwas aufgebt. Nicht: Das eine Buch. Die eine Serie. Sondern alle Seifenopern. Alle E-Literatur. Alles Arthouse-Kino. Alle Jugendbücher – per se.

Oft hoffe ich: Wenn mir gelingt, EIN lesenswertes Buch zu finden und zu vermitteln, habe ich damit auch vermittelt, dass viele Bücher dieser Sparte eure Zeit wert sind. Nach Cosbys Logik wäre ein schlechtes Batman-Comic Grund genug, kein einziges Comic mehr zu respektieren. Ich denke umgekehrt: EINE gute Empfehlung kann Menschen davon abhalten, pauschal ein Genre, Medium, Format aufzugeben. Deshalb brauche ich keine 54 perfekte Staffeln As the World turns, ohne jede Angriffsfläche. EIN guter Clip würde schon genügen.

Solche Highlights, Ausnahmen (manchmal: Heunadeln) zu suchen, erkennen, erklären und zu vermitteln ist mein Job, im Feuilleton: Begeisterung wecken. Respekt schaffen. Vertrauen erkämpfen, durch Empfehlungen. Je absurder, überraschender, trivialer die Formate, in denen ich nach solchen Highlights suche, desto beglückter bin ich, falls ich tatsächlich etwas finde, gut genug, um es euch anzutragen.

Bildquellen

- 4b071389030c6hensleyhansis4: CBS, As the world turns

Stefan Mesch

Stefan Mesch

One thought on "Trivialkultur: „Mein Job? Verhindern, dass du springst!“"

Kommentieren ist nicht möglich.