Melancholie und Wut: Warum New Model Army nach 35 Jahren noch nichts von ihrer Energie verloren haben

Und warum mir die neue Dokumentation Between Dog and Wolf auch einen Teil meiner Biographie erklärt.

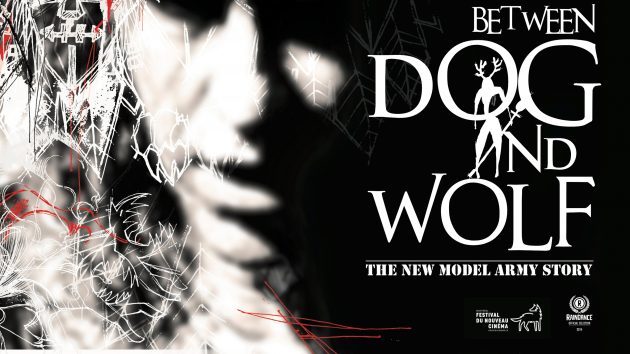

Between Dog and Wolf nannten New Model Army ihr vor zwei Jahren erschienenes Studioalbum. Die vor wenigen Wochen veröffentlichte DVD zur Bandgeschichte trägt den gleichen Titel. Der Ursprung ist eine alte französische Metapher für die Dämmerung, für eine Zeit, in der man nicht mehr so recht zu unterscheiden vermag zwischen Hunden und Wölfen, Freunden und Feinden. Für einen Zustand höchster Wachsamkeit im Dazwischen. Unentschieden, aber nicht unentschlossen. Justin Sullivan, Frontmann, Konstante und Seele der Band, erzählt in Interviews immer wieder, dass das auch ihn ganz gut beschreibe und viel über sein Lebensprojekt erzähle.

Mehr als die Hälfte meines Lebens

Between Blood and Wine war der Titel des vor einem Jahr erschienen Livealbums. Auf dem Rücken des T-Shirts, das ich mir während der letzten Tour kaufte, stehen diese Worte. Und jedesmal, wenn ich es bewusst anziehe, begreife ich ein wenig, warum mich diese Band bereits seit mehr als der Hälfte meines Lebens berührt. Ich trage das Shirt unter neutralen Hemden, auf dem Weg zu Situationen, in denen mir meine Eigenständigkeit wichtig ist. Widerständiges Denken. Keine brüllende Revolution. Aber produktive Unangepasstheit. New Model Army ist seit 26 Jahren einer meiner Soundtracks für kraftvolles Zweifeln. Mir auf der jetzt erschienenen DVD Between Dog and Wolf anzuschauen, was die Band in all der Zeit an- und umgetrieben hat, ist ein wenig wie das Blättern in einem emotionalen Fotoalbum.

Dagegen

Gleich im zweiten Satz, der in der Dokumentation zu hören ist, sagt ein Musikkritiker die Worte „controversial band“, Justin Sullivan wird als Dickschädel zwischen allen Stühlen eingeführt. Aber eben auch als angry young man in einem England der 1980er Jahre, in dem alle irgendwie angry waren, in dem Punk noch bedeutete, sich wirklich frei zu fühlen. Und in dem der Feind zunächst klar definiert schien. Margaret Thatcher regierte das Land elf Jahre lang mit eiserner Faust und ohne jede Gnade. Harscher Sparkurs, solziale Einschränkungen, Falklandkrieg und Bergarbeiterstreiks prägten ein britisches Jahrzehnt, in dem es als Mensch mit irgendeiner Art von Empfindsamkeit nur eine Option gab: dagegen zu sein. Doch sogar im Dagegensein bewies New Model Army Unangepasstheit. Irgendwie war diese Band nicht so leicht zu greifen in ihrer Außenseiter-Pose. Ihr Manager aus jener Zeit sagt: „Some people thought they were right wing. Some people thought they were left wing. And some people just thought they were fucking terrifying.“ Und Justin Sullivan fasst den ersten Fernsehauftritt in der BBC so zusammen: „It wasn’t that we were great. But we were furious.“

Getting the bastard

Justin Sullivan schrieb einfach über Dinge, die ihn bewegten. Vor allem über jene, die ihn wütend machten. Wie über seine Eindrücke beim Schauen eines Fernsehfilms über den Nazi-Schlächter Klaus Barbie und sein erkauftes Exil in Südamerika. Darin sprach ein Journalist den Unmenschen an mit: „Excuse me Mr. Barbie…“ Sullivan kann heute noch seine Entrüstung kaum verbergen: „You don’t go and say excuse me Mr. Barbie, you go and put a fucking gun at his head!“ Daraus wurde der Song Vengeance und das erste wütende Album von New Model Army: „I believe in justice. I believe in vengeance. I believe in getting the bastard.“ Das traf einen Nerv, wenn auch einen entzündeten. Die Musikindustrie kam angekrochen, die selbe, die gerade noch erklärt hatte, man wolle lieber Culture Club als noch irgendsoeine Post-Punk-Band. Den Sound kann bis heute niemand so recht zuordnen. In einem Interview erzählt Justin Sullivan von Touren, während derer New Model Army hintereinander auf Metal-, Wave- und Folkfestivals als Headliner gespielt habe, von den jeweligen Fans immer als ihre ureigene Band gefeiert. Aber auch die Haltung blieb allen immer ein wenig unheimlich. Die rohe Energie verstörte auch linke Aktivisten. David Sinclair von der Times erklärt: „The lyrics were anti anything really, anti establishment, but they weren’t sort of cozy liberal left club.“ Also wurde die Band vorsichtshalber von der politischen Linken nicht zu deren Festivals eingeladen.

Not suitable

Auch Greenpeace erteilte New Model Army eine Absage. Das war 1986, als gerade das Album The Ghost of Cain erschienen war. Darauf der nachdenklich-vorwurfsvolle Song Ballad mit Zeilen wie: „When they look back at us and they write down their history, what will they say about our generation? We’re the ones who knew everything and still we did nothing. Harvested everything, planted nothing.“ Justin Sullivan dachte, das könnte den Umweltschützern irgendwie gefallen und bot sich für ein Benefizkonzert an. Doch das Image der Band erschien Greenpeace „not suitable“. Dabei hatte David Sinclair Ghost of Cain immerhin gerade in der Times zum „album of the year“ erkoren und erklärt, es sei „the best thing to happen to English rock since the first Clash album“. Aber auch er erzählt rückblickend von seinen Schwierigkeiten, das gegenüber den Kollegen zu argumentieren. Keiner habe die sperrige Band wirklich verstanden. Und die Musiker selbst seien auch keine Hilfe gewesen: „They just didn’t make any attempt to fit in.“ Justin Sullivan und Glyn Johns, der das Album produzierte, lachen heute zusammen über die Aufnahmen zu Ghost of Cain. Aber damals sei es ein Krieg gewesen. Sullivan verweigerte sich vielen Vorschlägen von Johns, der immerhin als Toningenieur oder Produzent der frühen Alben von The Kinks, The Who, Rolling Stones und Led Zeppelin Rockgeschichte geschrieben hatte. Heute gibt er zu, ohne seinen Dickkopf hätte es ein noch besseres Album werden können.

Beton und Eisen

New Model Army hat es mit keiner Veröffentlichung jemals in die Charts geschafft. Der Song 51st State of America, der seit Mitte der 1980er zum Repertoire jeder Rockdisco gehörte, war ganze zwei Wochen lang auf Platz 71 in Großbritannien. Vermutlich habe auch ich ihn beim Tanzen aufgeschnappt, ohne mehr über die Band zu wissen. Vermutlich habe ich Sätzen wie diesen eher unbewusst zugestimmt: „Here in the land of opportunity: Hah! Watch us revel in our liberty. Well, you can say what you like but it doesn’t change anything. Because the corridors of power are an ocean away.“ Die Regierungs- und Amerikakritik ist noch heute aktuell, irgendwo zwischen TTIP-Protesten und Pegida. Aber wie einst Greenpeace würde sich auch nach 30 Jahren keiner die Finger verbrennen an einer Band, die sich Instrumentalisierungen entzieht. Die vor allem wütend ist und diese unglaubliche Energie transportiert. Auf der Tanzfläche muss man das bei 51st State wohl keinem erkären. Jenseits davon begriff ich erst viel später, dass Justin Sullivan auch über meine Erfahrungen mit den 1980er Jahren gesungen hat. Dass eine Jugend unter der konservativen Käseglocke eines Helmut Kohl aus ähnlichen Gründen wütend machte wie ein Leben mit Thatcher, dass Betonarsch und eiserne Faust nur auf den ersten Blick ein Widerspruch waren. Dass die deutsche Lethargie im Angesicht von Krieg, Umweltzerstörung, latentem Faschismus, witschaftlicher Selbstgerechtigkeit und sozialer Ungerechtigkeit bei mir zu einem unbestimmten Dagegen führte, das bereits damals sehr gut aufgehoben gewesen wäre bei New Model Army.

https://www.youtube.com/watch?v=1EOe0lIMM-U

Zerrissenheit und Symbiose

Das Album Thunder and Consolation erschien im Jahr 1989. Es ist das Ergebnis intensivster Hassliebe zwischen Justin Sullivan und Drummer Robert Heaton. Kaum überbrückbarer Spannungen, die in kreativer Erfüllung mündeten. „Everything one wrote and the other touched turned to gold“, erinnert sich Sullivan. Es war wohl diese inhärente Mischung aus Zerrissenheit und Symbiose, aus Leidenschaft und Sehnsucht, die mich spontan erwischte. Vagabounds ist nicht der stärkste Song auf dem Album. Aber er repräsentiert es: „We are old, we are young, we are in this together: vagabonds and children, prisoners forever, with pulses a-raging and eyes full of wonder, kicking out behind us again.“ Ein instant classic. Wenn ich versuche, mich an meine Discoabende zu Beginn meines Studiums 1990 zu erinnern, kommt es mir vor, als wäre dieser Song Teil des Retro-Repertoires gewesen, als wäre er da schon seit 20 Jahren gespielt worden, nicht erst seit maximal einem. Green and Gray vom gleichen Album sei New Model Armys Born to Run, sagt ihr ehemaliger Manager. Und tatsächlich erzeugt es bei Konzterten regelmäßig kollektive Momente schierer Magie. Es erzählt eine fast universelle Geschichte, die auch ein wenig meine berührt. Justin Sullivan fasst es so zusammen: „The thing about people moving from small towns to cities is a very old one.“

Reinheit und Lüge

Seither verpasse ich keine Tour, erwarte jedes neue Album als aktualisierte Portion ambivalenten Lebensgefühls. Justin Sullivans Wut ist bei aller weisen Bescheidenheit, die er in Interviews zeigt, kein bisschen weniger aufrichtig geworden. Seine Stimme öffnet immer noch melancholische Weiten. Die Musik hat auch nach Robert Heatons gesundheitsbedingtem Ausscheiden im Jahr 1998 nichts von ihrer treibenden Dringlichkeit und epischen Tiefe verloren. Und doch bleiben die Songs sperrig, erschließen sich mir erst nach wiederholtem Hören. Meine Hymne habe ich erst gefunden, als die entsprechende LP schon eine Weile in meinem Regal stand. Purity erzählt von Anspruch, Ehrgeiz und Begrenztheit: „Purity is a virtue, purity is an angel. Purity is for madmen to make fools of us all. So forgive yourself my friend, all this will soon be over. What happened here tonight is nothing at all. Revolution forever, succession of the seasons. Within the blood of nature, all raised to rot and die. This purity is a lie.“

Wein und Blut

New Model Army war immer viel in Europa unterwegs. Manchmal ist Justin Sullivan selbst überrascht davon, welche Rolle seine Musik im Leben vieler Menschen spielt. Einmal habe ihm ein bulgarischer Fan erzählt, wie er sich seit über 20 Jahren von den Songs begleitet fühle. Sullivan scheint noch immer ehrlich irritiert: „Bulgaria?! Really?!“ Dass er treue Fans in Deutschland hat, wundert ihn hingegen nicht. Das erklärt er so: „There’s a thing about the German character. On one hand it’s very direct. The language ist very straightforward. But then they are all terribly romantic and want to be poets. And they’re all lost in the forest.“ Diese parallele Existenz von Direktheit und Romantik sehe er auch in den eigenen Songs. Darin kann ich mich durchaus wiederfinden. Vermutlich ist es aber die Widersprüchlichkeit an sich, die mich über all die Jahre angezogen hat. Und ihre Selbstverständlichkeit. Die Kunst, sich im Dazwischen wohl zu fühlen, gar einzurichten. Dort ein dauerhaft latentes Gefühl des Dagegen auszuhalten und produktiv nutzen zu können. „Where the breath is sweeter and the lights are diamond. Where the blood runs faster and the taste is stronger. And the night uncoils moving around us. Come, take what you want in the place between dog and wolf, between water and wine, between wine and blood.“

Bildquellen

- maxresdefault: Screenshot Trailer "Between Dog and Wolf"